残阳如血,将"腾天阁"褪色的金字招牌染成暗褐色。成天蹲在门槛上抽烟,青灰色烟雾缠绕着门楣悬挂的六角铜铃。这是第七根红塔山,烟灰缸里歪斜的烟蒂像插在坟头的香。

玻璃柜台上趴着只三花猫,突然炸毛跳起,碰翻了镇纸用的青铜玄武。成天伸手去接,指尖刚触到冰凉的龟甲,门口铜铃突然发疯似的摇晃。叮铃——叮铃叮铃——声音尖锐得像是有人在拿指甲刮玻璃。

“老板,买纸钱。”

女声带着酥骨的甜腻,成天抬头时正看见一双酒红色高跟鞋踩在门槛的青石板上。女人裹着暗红色短裙,盘扣系到锁骨,开衩处隐约露出小腿上的青色纹路——不是纹身,倒像是皮肤下淤积的血管。

六个纸人贴着门框飘进来,惨白的脸蛋上晕着两团朱砂红。成天眯起眼,这些纸人关节处都缠着细如发丝的红线,在暮色中泛着血光。最前头的纸童女怀里抱着个黑陶罐,罐口封着黄裱纸,隐约渗出暗褐色液体。

"死人钱要多少有多少。"成天碾灭烟头,柜台下的手摸到藏着的桃木钉,“活人钱,得看您出什么价。”

女人咯咯笑起来,腕间银镯撞出清越声响。她涂着丹蔻的手指抚过纸童女的脸,纸人突然张开嘴,吐出半截猩红的舌头。成天瞳孔骤缩——那舌头上密布着倒刺,分明是猫科动物的舌头。

"成老板好眼力。"女人从旗袍暗袋抽出信封甩在柜台上,六个纸人齐刷刷后退三步,关节发出竹篾摩擦的咯吱声,“这单生意,您非接不可。”

牛皮信封上洇着块暗斑,成天用指甲挑开封口时闻到熟悉的土腥味。照片滑出来的瞬间,他感觉后颈的旧伤突然刺痛——那是十年前在黔西古墓被尸蟞咬过的伤口。

泛黄的照片上,十三个人站在盗洞前举着洛阳铲。成天的视线扫过每张脸:大刘的络腮胡还沾着泥,猴子缺了门牙的笑,阿坤脖子上挂着摸金符…最右边站着穿藏青布衫的任非,那时他眼神还清亮。而照片左侧本该是块岩石的位置,此刻赫然立着穿暗红旗袍的女人。

"不可能…"成天喉咙发紧。当年他们兄弟八个下墓,根本没见过女人。照片背面用朱砂画着诡异的符咒,像是蝌蚪又像眼睛,在暮色中泛着微光。

手机在裤兜里震动,短信提示音在死寂的店里格外刺耳。发件人显示"任非":我想跟他们下墓了!西天寺等你!

成天猛地攥紧手机,指节发白。任非自从出墓就疯了,整天蹲在精神病院墙角画符咒,怎么可能发短信?冷汗顺着脊椎滑进后腰,他突然意识到照片里的符咒和任非病房墙上那些鬼画符如出一辙。

玻璃柜突然炸开蛛网状裂纹,黑陶罐里的液体开始沸腾。女人不知何时退到了门口,六个纸人围着她跳起诡异的舞蹈,纸脚拍打地面发出啪啪声。成天抄起柜台下的铜钱剑,剑穗上的五帝钱叮当相撞。

"黔西龙脉养尸地,十年一轮回。"女人的声音忽远忽近,旗袍下摆渗出黑雾,“你当真以为,当年逃出来的…是人?”

轮胎碾过山路的碎石,大切诺基的远光灯劈开浓雾。成天握着方向盘的手青筋暴起,后视镜里,副驾驶座上的黑陶罐正在渗血。照片被他用桃木钉钉在仪表盘上,任非的短信每隔十分钟就会响起,最新一条是二十分钟前:他们跟着你。

山道转弯处突然冒出个人影,成天猛打方向盘。车轮在悬崖边擦出火星,车灯照亮那人惨白的脸——竟是个穿着寿衣的老头!后座传来纸片摩擦声,成天回头时,六个纸人正趴在座椅上冲他笑,朱砂画的嘴裂到耳根。

“停车吧,成老板。”

暗红色裙角从后视镜闪过,女人不知何时坐在了后座。她的发簪不知什么时候变成了骨白色,成天嗅到熟悉的腐臭味——那是墓里百年不散的尸气。

"任非在龙眼穴等您。"女人指尖绕着红线,六个纸人突然瘫软成普通纸扎,"不过您得先过了这’鬼抬轿’。"她话音未落,山道两侧的槐树突然伸出枯枝缠住车轮,成天听到底盘传来指甲抓挠金属的声音。

槐树枝在车窗上划出尖利的刮擦声,成天猛踩油门。大切诺基发出困兽般的嘶吼,底盘下传来令人牙酸的金属撕裂声——那些缠在轮胎上的根本不是树枝,而是无数青灰色的枯手。

“闭眼!”

红衣女子突然厉喝,成天下意识合上眼皮。黑暗中传来纸张燃烧的焦糊味,接着是此起彼伏的惨嚎。当他再睁眼时,后视镜里映着山道上熊熊燃烧的纸人,六个火团扭曲成痛苦的人形,朱砂绘制的五官在烈焰中融化。

女人发髻散落,骨簪插着的纸符正在冒烟:"成老板这车改装得挺讲究,桃木方向盘,朱砂浸过的轮胎,后视镜上还挂着雷击枣木。"她染血的指尖抚过后座真皮,“可惜对付百年怨气,还差三昧真火。”

成天握紧方向盘的手微微发抖。挡风玻璃上不知何时趴着个血手印,柏油路面正在渗出黑水。导航显示距离黔西还有两百公里,可仪表盘上的指南针正在疯狂打转。

"鬼打墙要见血才能破。"女人突然将黑陶罐砸向车窗,暗红液体泼在玻璃上竟发出滋滋声响。那些抓挠底盘的枯手像是被烫到般缩回地底,成天趁机猛打方向,车子撞破浓雾冲进岔道。

月光突然大亮,成天猛踩刹车。大切诺基堪堪停在一座青砖灰瓦的废弃义庄前,斑驳的匾额上"停云栈"三个字被苔藓啃食得残缺不全。成天摸出怀里的罗盘,磁针直挺挺指向义庄正门——这在风水上叫"子午煞",主大凶。

"任非就在里边。"女人推开车门,旗袍下摆被夜风掀起时露出小腿上密密麻麻的符咒。那些青黑色符文像是活物般在她皮肤下游动,成天突然想起十年前墓室里那些会移动的壁画。

义庄门轴发出垂死的呻吟,月光像银粉洒在十二口黑漆棺材上。成天摸到墙边的电闸,老式拉绳开关落下时,屋顶垂下的白炽灯管滋啦闪烁,照亮棺材上暗红的封棺钉——不是常见的七根,而是九根按九宫格排列。

"九钉镇魂局。"成天喉咙发紧。最内侧的棺材盖子上用朱砂画着八卦,乾位却被人用黑狗血打了个叉。这是湘西赶尸人处理诈尸的阵法,但本该写在棺材头的镇尸符,此刻却贴在棺材尾部。

女人高跟鞋敲击青砖的声响在停尸间回荡。她停在那口八卦棺前,染着丹蔻的指甲划过棺盖缝隙:"成老板不妨猜猜,这里边装的是死人,还是…"她突然发力推开棺盖,“活死人?”

腐臭味扑面而来。成天瞳孔骤缩——棺材里铺着的不是寻常的绸缎,而是层叠的黄表纸,纸上用朱砂画满蝌蚪状的符咒。躺在符纸堆里的男人穿着精神病院的条纹服,惨白的脸上,从眉心到下巴爬着条蜈蚣状的缝合线。

"任非!"成天扑到棺边。男人脖颈处有道深可见骨的伤口,皮肉外翻却不见血迹。成天伸手探他鼻息,指尖触到的皮肤冰凉滑腻,像是泡过尸油的蛇皮。

棺中人突然睁眼。成天踉跄后退撞翻了口棺材,那口棺材倾倒时,里边的尸体滚出来——是个穿着苗族百褶裙的少女,银饰叮当散落,露出脖颈处五个发黑的指洞。更诡异的是她腰间缠着的红绸,分明是湘西洞葬才有的"阴婚带"。

"十年了,天哥。"任非的声音像是砂纸摩擦棺材板。他直挺挺坐起来,缝合线随着嘴唇开合蠕动:“当年你说墓里那个祭坛画的是二十八星宿,其实是三十六天罡。少算了八位,阵法就全乱了。”

成天后背抵住冰凉的砖墙。记忆如棺中溢出的黑水漫上来——十年前那个血月当空的夜晚,他们在墓室东南角点燃的蜡烛突然变成绿色。任非当时指着祭坛浮雕惊呼"北斗九星",却被大刘嘲笑说北斗只有七星。

"你根本没疯。"成天摸到藏在后腰的铜钱剑,“精神病院里那些鬼画符…”

"是在帮你镇魂啊!"任非突然嘶吼,缝合线崩开渗出黑血。他扯开病号服,胸口赫然是张人皮符咒,朱砂写的"成天"二字正在渗血:“当年我们八个人下墓,出来七个活人,你知道多出来的是谁吗?”

房梁突然落下簌簌灰尘。成天抬头看见屋顶横梁上倒挂着七盏青铜灯,灯油早已凝固,但灯座上的饕餮纹让他浑身发冷——这分明是墓室长明灯的制式。最中间的灯盏下方垂着条红绳,绳上串着七枚铜钱,正是摸金校尉的"七星绳"。

红衣女子不知何时绕到他身后,吐息带着腐叶的气息:"成老板可听说过’借命灯’?"她染血的指尖拂过铜钱剑,“活人点七星灯续命,死人点九幽灯借阳。当年墓里那盏人油灯,烧的可不是尸油。”

成天太阳穴突突直跳。记忆出现诡异的断层,十年前出墓时的画面突然清晰起来——任非确实是跟着他爬出盗洞的,但在洞口清点人数时,洛阳铲上的反光镜里,分明映着八个身影。

"你后颈的伤该发作了吧?"任非爬出棺材,关节发出竹节爆裂的声响。他扯开成天的衣领,墓里带出来的旧伤已经变成紫黑色,伤口周围皮肤下有什么东西在蠕动:“尸蟞王卵,十年孵化期。等到月全食那天…”

义庄外突然传来唢呐声。成天冲到窗边,看见山道上飘着列迎亲队伍。八个纸人抬着猩红轿子,轿帘被阴风掀起时,露出里边穿着嫁衣的白骨。队伍前头提着灯笼的纸人突然转头,惨白的脸上用朱砂画着阿坤的五官。

"来了。"红衣女子突然扯断腕间红绳,绳上串着的铜钱叮当落地。她小腿上的符咒开始燃烧,青烟在空中聚成张狰狞鬼脸:“成老板,该还债了。”

任非猛地扑过来,成天挥剑格挡,铜钱剑砍在他肩头却发出金铁交鸣之声。月光下,任非的皮肤泛起青铜光泽,那些游走的符咒竟组成张镇尸符。成天突然意识到,十年前从墓里带出来的根本不是任非——而是被符咒封印的守墓尸!

棺材里的苗族少女突然坐起,脖颈处的指洞钻出条碧绿小蛇。她银饰叮当撞响,十二口棺材同时震颤,棺盖上的封钉正在被某种力量顶出。成天听到地底传来闷雷般的响动,整座义庄的地砖开始龟裂,裂缝中渗出腥臭的黑水。

红衣女子在纷落的瓦片中大笑,旗袍化作漫天纸钱:"成老板可知黔西苗寨的’活人桩’?当年那墓里缺个阵眼,如今三百冤魂等着您这纯阳命格…"她声音突然被雷声劈碎,暴雨倾盆而下,冲刷着地缝里涌出的白骨。

成天踹开扑来的任非,铜钱剑挑破屋顶瓦片。闪电劈落的瞬间,他看见山坳深处有座残破古塔,塔尖挂着半截青铜锁链——正是十年前他们炸开的盗洞方位。暴雨中的古塔每层都亮起幽绿灯火,像极了墓中的人油灯。

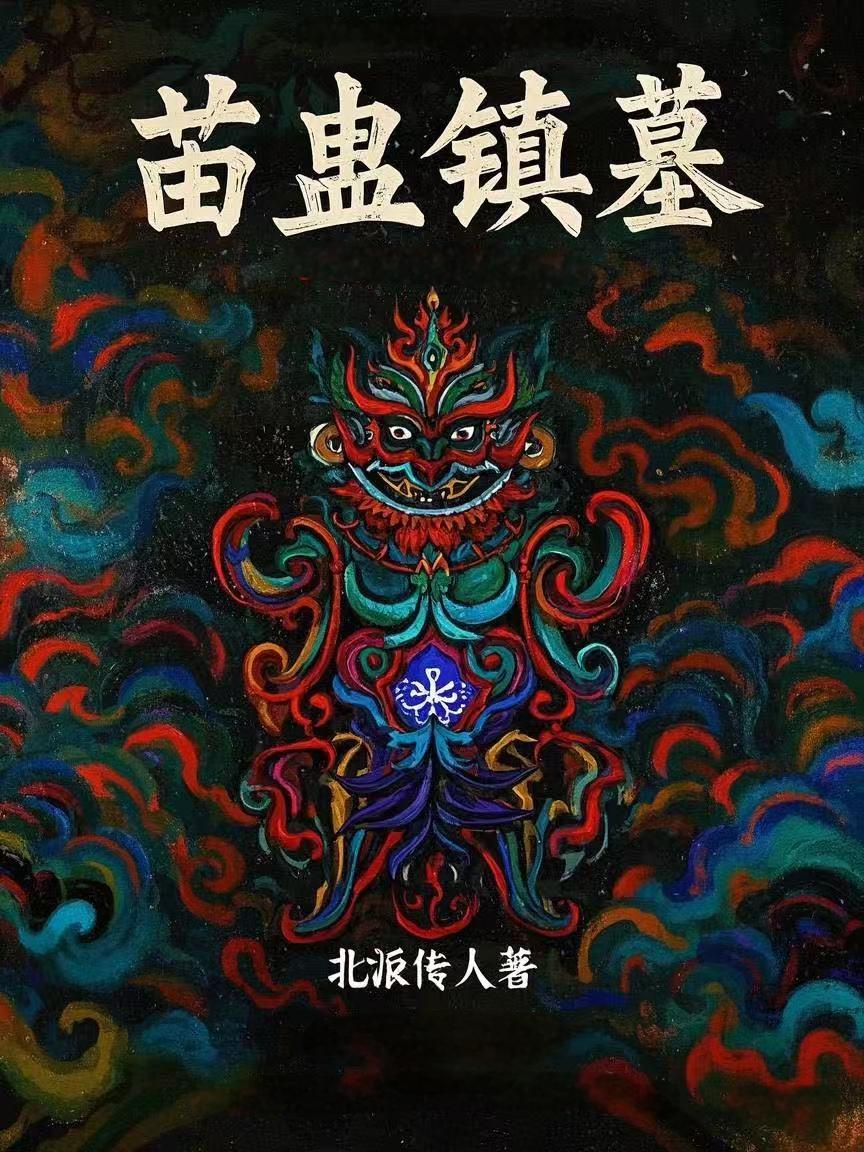

苗蛊镇墓

苗蛊镇墓

北派传人

北派传人

2025-03-26 08:18

2025-03-26 08:18